| 2/4 |

|

菌遊屋の独り言—キノコに始まりキノコに終わる— 萩本宏 |

| 前にもどる・・・1/4へ |

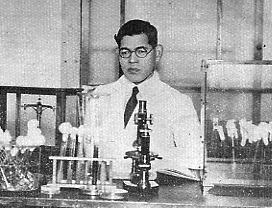

写真 6 森本養菌園の実験室の 森本彦三郎氏(1930年頃) |

森本養菌園でお世話になっていてツクリタケの栽培をつぶさに見学できました。昼食は持参の弁当を作業室で従業員の方たちと一緒に食べるので、いろいろと話が聞けました。10畳くらいの事務室には、初代園主森本彦三郎氏の白衣姿の写真や御大典時に昭和天皇に献上されたエノキタケの写真、菌床栽培法のアメリカ特許証、ツクリタケの種菌などが無造作に飾ってありました。それで森本彦三郎氏に大いに関心をそそられました(写真 6)。この件は、濱田先生と共著で日本菌学会報に簡単に発表しました(日菌報3:144-147, 1962)。 この報文は濱田先生と私の唯一の共著です。執筆にあたって濱田先生はご自身で森本氏の欧米における足跡をたどって地図を作製されたり、大正時代の新聞で曜日を確認されたりされました。それで、報文に是非お名前を入れていただきたいとお願いしました。しかし、調査不足や不注意から森本氏による菌床栽培の始まりが1927年のシイタケであるのを1928年のエノキタケとする重大な誤りを犯してしまいました(写真 7)。 |

| 談話会は、現在とは様子がかなり違いました。アマチュアの方もおられましたが菌学者の集まりです。研究対象は酵母菌や放線菌を含めて広い分野にわたっていました。また、菌学、植物生理学、植物病理学、発酵学と菌類の関わる広い領域を包含していました。ところが、濱田先生のご意向もあってアマチュアの方の参加が次第に増え、会合は専門家中心の講演会とアマチュア中心の採集会(現在の観察会)に分かれてゆきました。後者の流れを汲んだのが現在の談話会であると思います。この会からは立派なアマチュアが大勢でました。中には図鑑の執筆に関わるアマチュアと呼べないような人も何人かおられます。私は大学を去るまで談話会の庶務会計など事務全般を引き受けていました。会の開催時には、無論、多くの方が応援して下さいました。

私は、濱田先生から「この人に案内状を出しといて」とメモを渡される人にアマチュアが多いことと採集会(現在は観察会)の頻度が多いことにはいささか不満でした。しかし、年に数回も会合を開けば直ぐに講師難に陥りました。濱田先生が一中、三高、京大の伝手で講師をお願いされ、私が代理で講師のご自宅にお礼にマツタケをお届けするというような有様でした。更に、先生の「会員の裾野を拡げよ。アマチュアは純粋や」というお言葉もあって言われる通りにしました。演者不足は助手や院生も講演するようになり、次第に緩和されました。 先生のご尊父、濱田耕作(号は青陵)氏(1881~1938)は、京大の第11代総長を務められた方ですが、日本最初の考古学講座の初代教授、日本考古学の創立者です。しかし「考古学では飯は食えない」と言って専攻を希望する学生を断られたので、約20年間の教授ご在職中の考古学専攻の学生は20名ほどだったといわれています。他方、アマチュアには広く門戸を開放し、毎夕彼らを集めて茶話会を催されたそうです。その中から同志社普通学校卒(現在の高卒)の梅原末治氏(考古学講座2代目教授、文化功労者;当時の帝大教授の社会的地位は、今とは月とスッポンの違い)や小卒の末永雅雄氏(橿原考古学研究所初代所長で高松塚古墳の発見者、文化勲章受章者)など我が国の考古学の先達が輩出しました。先生にもご尊父のこのようなアマチュアに対する処し方が影響したのかもしれないと思います。濱田先生は「研究は大事だが、人を育てることも大切だ」と常日頃仰っていましたが、これもご尊父の影響かもしれません。 キノコの成長ホルモンの話に戻ります。私は、U氏の前記の論文には引用文献が一切ないので、キノコの成長ホルモンは先輩が初めて提唱した説と思っていました。他方、顕花植物では1920年代からホルモンの研究が盛んでした。従って、当時は植物の仲間、隠花植物と思われていたキノコの成長もホルモンによって制御されていると考えるのはU氏ならずともごく自然なことと思いました。それで、文献を調べたところ、悪い予感は的中しました。A. H. R. Buller が『Researches on Fungi 』Vol.6 (1934) でPiloborus の胞子嚢柄の向日性を説明するのに成長ホルモンの概念を導入し、H. Borries がPlanta (1934) の長い独語論文にCoprinus lagopus Fr.の若い子実体の傘を除くと成長が止まることから、傘は成長ホルモンを分泌し、柄の成長帯に作用すると結論づけていました。 英国のBristol 大学の菌学のReader (Leaderではない)、Lilian E. Hawker女史にいたっては『Physiology of Fungi』(1950)に未発表データとして「若いエノキタケ子実体の傘を半分除去すると柄は屈曲する。また、傘を切り取り、その代わりに子実体抽出物を含ませた寒天塊を切断面の片側に寄せて置くと柄は曲がる」とまで書いているではありませんか。U氏はなぜこれらの文献を引用しなかったのか大変不思議でした。文献の見落としですまない大事です。私は、あらかじめこれらの文献を知っていたら、この研究テーマは絶対にお引き受けしなかったと思います。 そのうえ、この研究を始めて1年もしないうちに、キノコには縁もゆかりもない人が「植物ホルモンは私の専門だからキノコのホルモンの研究も私の分野だ。私が指導する」と言い出しました。なぜこのような話が唐突にでてきたのか、今村・濱田両先生のご指示なのかどうかも分からず仕舞いですが、私は植物ホルモンの最先端の知識や実験法などを教えてもらえると単純に思って異を唱えませんでした。しかし、指導といっても燕麦試験法とIAAの抽出方法で、これらを詳述した実験書も既に出ており、ちょっとしたコツはあるものの指導が必要なほど特別な技術ではありません。しかも、IAAはキノコに作用しないことをU氏が論文の中で述べていましたので、まったく意味のない話で、当て外れでした。 ホルモンの実体を明らかにするために、ヒダの抽出物を有機溶媒で分画して、それぞれの画分を水に溶かして寒天片に含ませてヒダを除去した子実体に与えると、非極性溶媒による画分には活性がなく、水やエタノールの画分に高い活性が出ました。また、イオン交換樹脂で分画すると両性電解質の画分が高い活性を示しました。この活性は熱にも比較的安定でした。両性電解質ですぐに思い浮かぶのはアミノ酸です。ツクリタケにはアミノ酸が多量に含まれているので、子実体の成長には栄養として関わっても成長ホルモンであるはずはないと思って、アミノ酸は効かないというデータを出すために子実体にアミノ酸を与えたところ、数種類のアミノ酸が10-3~10-4Mという比較的高い濃度で活性を示しました(日菌報4:103-110 ,1963)。 アミノ酸の種類が複数であることや、その濃度の高さからホルモンとはとても言えません。アミノ酸が効くと分かって「これじゃ仕方がない」と気持ちが一気に萎んでしまいました。植物学会で発表せよと言われて嫌々ながら講演だけはしましたが、『蛋白質 核酸 酵素』(1961)で「第25回植物学会見聞記」として私の講演が取り上げられて「萩本ら(京大)が、たまたまツクリタケの子実体の生長にそのヒダから抽出したアミノ酸類が特に顕著な効果をもつことから、アミノ酸自体を生長ホルモンとして扱っている。これは分析のうえで多少せっかちな結論であるが、アミノ酸の役割をつかまえている点興味を呼ぶ」と恐れていた通りの批評をされる始末です。 私の頭の中ではホルモンの存在を前提に研究を進めてきたのは誤りであったのではないかという疑念と後悔が噴出してきました。ヒダが成長ホルモンを作るというような皮相的な考え方でなく、子実体の本質的な役割を担うヒダが物質の代謝や移動を介して傘や柄の成長とどのように関わっているのか、いわば子実体が正常に発育するための統御機構を総合的に追求すべきであったと思えてきたのです。ともかく単純な物質主義の破綻です。「キノコの成長ホルモンは実在するか」と悩みました。当時の開花ホルモンの研究と同じような壁にぶつかりました。マツカサツエタケの妖怪性がツクリタケに乗り移ったのです。時既に遅く大学院博士課程も1年を残すだけの頃です。 それで、大急ぎで子実体の成長、各部位のアミノ態窒素と蛋白窒素の定量分析、遊離アミノ酸の種類とそれぞれの量の解析を始めました。高速液体クロマトグラフィーやアミノ酸分析計などのない時代です。夏の暑いさなかにケールダール法での測定です。また、アミノ酸混合物を2次元濾紙クロマトグラフィーで分けて誘導体にし、分光光度計で濃度を測定しました。さらに、グルコサミン、キチンの生合成とのかかわりの実験を計画しましたが、これは計画倒れになりました。 私が大学に入学して12日後の1953年4月25日は、James WatsonとFrancis CrickがDNAの二重らせん構造を「Nature」に発表した記念すべき日です。日本ではまったく注目されず、新聞にも載りませんでした。私がDNAの構造モデルを知ったのは、1956年9月の東京と京都での国際遺伝学会が終わった翌月に発行された『科學』10月号(特集 現代の遺伝学)にBeadleが寄稿した“遺伝子とは何か(What is gene?の吉川秀男・桑名譽共訳)”によってです。しかし、大学院に進んだ頃には日本でも分子生物学の研究が盛んになりました。1961年の博士課程最後の年にはFrançois JacobとJacques Monodのオペロン説の提唱やMarshall Nirenbergによる遺伝暗号の解明がありました。 交配と算数と染色体観察の学問と思っていた遺伝学は、親から子への遺伝の学問であるだけではなく、親自身が生きていることの学問であり、生理学はもとより、進化学や分類学など生物学のあらゆる分野に深刻な影響を及ぼしそうな気がして慄然としました。そうなると自分のやっているキノコの成長ホルモンの研究は益々色褪せて見えました。さりとて、キノコの研究を分子生物学的に実施するようなことは応植ではとうてい不可能でした。 ある日、後輩のO君が「核酸の勉強をしませんか」と言ってきました。後輩と言っても年齢は殆ど違いません。よしきたともう一人のO君と3人で空いた講義室や附属植物園でJames N. Davidson『The biochemistry of the nucleic acids』(1960)を輪読しました。勿論、途中で挫折することなく完読しました。しかし、応植の多くの人には核酸は無縁の話でした。核酸を知らなくても当時の植物生理学や菌学はさして困ることもありませんでした。この事はすっかり忘れていましたが、一昨年末の「マツタケ懇話会」で久方ぶりに彼らに会って思い出しました。 私は、マツタケの研究にはまったく関わっていません。大学1回生の1953年10月に『自然』(8, 1953)に濱田先生がマツタケの地上部の成長曲線を地下部まで延長されて原基形成時期を推定され、その時期と地温との関係を論じておられるのを読んでこういう推理方法があるのかと強い印象を受けたこと、続いて2回生を終わった1955年の3月に衣川氏にご自分の研究フィールドである亀岡市矢田山の京都府マツタケ試験地の測量に連れて行っていただいたこと、濱田先生のお供で先生の研究フィールドの尼吹山にマツタケの傘を伏せるお手伝いをさせていただいたことがマツタケに触れたごくささやかな経験です。 衣川氏は、矢田山で前記の『自然』に記述されている濱田先生の先駆的研究を継承され、真夏に毎日、山に氷を運んで地面を冷やして子実体を発生させることによって原基形成と温度の関係を実証的に解明されましたが、大阪府立大学に職を得られて後は応植でマツタケをテーマにしている院生はいなかったように思います(大阪府立大学紀要、農学・生物学14, 1963;『マツタケ―研究と増産―』1964)。 |

| 濱田先生は、マツタケは難し過ぎて成果がでにくいので若い人にはテーマとして与えないという意味のことを話されたのを覚えています。しかし、そこへ二人のO君やS君が大学院にきて尼吹山でマツタケの研究を活発に推進しました。それで応植のマツタケ研究は衣川氏以来の活力を取り戻しました(写真 8)。彼らのインパクトは強烈で、S君の記述によると尼吹山のある岩倉(岩倉具視卿隠棲の地)に由来して呼ばれた岩倉学派が派閥を組んでいるように見られ、疑心暗鬼や被害妄想のタネになったらしいのです(『洛北岩倉誌』1995)。 しかし、個性が強くて団結力は乾いた砂より脆い応植下等族の諸君が派閥を組むようなことはあろうはずがありません。彼らは全員立派な菌学・菌根学者になりました。私などは彼らやその後輩、さらに今回千葉菌類談話会の入会に際してお世話になったS君のお弟子さん(お名前をご著書で知っているだけです)まで含めてその足元にも到底及びません。仰ぎ見るような先生方ばかりですが、ここでは、後輩はすべて○○君にさせていただきます。 |

写真 8 濱田稔先生を偲んで先生のマツ タケ研究のフィールドであった 京都市左京区岩倉の尼吹山に 建立された除幕式当日(1983年 10月29日)の「松茸の碑」 |

| その頃、今村先生から某製薬会社が植物成長調節の研究者を探しているから行かないか、設備もよいし研究費も大学とは1桁違うくらい潤沢だからとお声をかけて下さいました。植物病理学講座を介しての話だったようです。「私は高等植物の研究はやっておりませんし、それに会社には向かないので行きません」と一旦はお断りしました。それで先生はオーキシンやジベレリンの研究をしている、それこそ専門家の先輩に代えることを考慮されましたが、「彼は会社に向かないから駄目だ。やはり君に行ってもらいたい」ということになりました。結果的にみると先生の眼力が確かだったのか、私の適応力が高かったのか(これも先生の眼力の内?)分かりませんが・・・。

応植は会社に向かないと自認している人たちの専攻する研究室です。会社へ就職した人は、私が隣の部屋に移ったあとの席を使った1年後輩のK君だけです。彼は博士課程の途中で会社に就職しましたが、その会社でも立派にマツタケなどキノコの研究を続けていました。クロレラの研究をしていた院生のY君から「なぜ会社などへ行くのですか。理解できません」と言われました。応植では会社員は命令に従って働くだけの奴隷と同じで、会社は落ちこぼれの行くところと思われているようでした。まして大企業とはいえごくごく小さな、出世にはおおよそ縁のない職場です。O君は「一乗寺のあんなとこね、皆長靴はいて畑やつてますよ。あっはは」と笑っていました。 私は、応植での研究に限界を感じていただけでなく、指導に名を借りた限りなく寄生に近い片利共生にも嫌気がさしていました。会社への就職は、乗り気はしませんでしたが、とりあえずの転機に利用しようと思って今村先生のお話を受けることにしました。濱田先生は「一旦断ったのだろう」と怖いお顔をしておられました。今村先生には「将来、植物成長調節剤研究の指導者になりうる・・・」という当然のような推薦状を書いていただきました。この件を出戻りの旧制の院生に話しましたら「それだけ書いてもらえるのは大変なことですよ。僕なんか『ふらふらしていて使いものにならない』と書かれ、会社からこんな推薦状は困ると言われましたよ」でした。 博士論文の原稿『Studies on the Growth of Fruit Body of Fungi』(1962)は、成長ホルモンの実体は分からないもののその存在を前提とした子実体の成長現象の説明ということで、私なりに出来上がっていました。その内容は既に発表したもの(Bot. Mag. Tokyo、1959; 同1960)と投稿準備中のもの (Bot. Mag. Tokyo, 1963a, b; Trans. Mycol. Soc. Japan, 1964) を編集し、さらにその後の新しい知見を付け加えたものです。濱田先生にご校閲していただいた原稿を今村先生に提出するために教授室に行ったところ「君は何歳だ。会社に博士号などもってゆけば嫌われるだけだ」です。しかし、原稿の受け取りまでは拒否されませんでした。他の研究室では、受け取りを拒絶されたうえに就職の門戸までも閉ざされてしまった人がいました。細かい事情は知りませんが、今だったらアカハラ、人権問題で裁判沙汰です。 ところが、会社では「博士号はどうなっているのか」と言われて困りました。会社にとっては前年初めて薬学博士1名、この年に理・農・薬学博士各1名の3名を採用したつもりが博士でないのは困るわけです。他の大学の教授達は自分の弟子に早く学位を取らせるように会社に迫っている有様で、その違いに驚きました。ある日、化学部門の部長が「ジベレリン研究会で君の先生にお会いしたら、先生が『あんなのを採用されてさぞお困りでしよう』と言っておられたぞ」でそこにいた皆で大笑いになりました。 私の学生時代は、学位の取得者は少なく、教授でも持っていない人がおられましたし、助教授の博士は濱田先生だけでした。先生方の頭の中には「末は博士が大臣か。学士様なら娘やるぞ」の明治の残影がおありだったのか、ともかく博士になるのは大変でした。博士号を授与できるのは旧7帝大にほぼ限られていたようでした。濱田先生はよく「子供は作ってからが大変だが、博士論文は作るまでが大変だ」と言っておられました。 濱田先生はツチアケビの菌根とその共生菌であるナラタケに関する長いドイツ語の博士論文2編(Jap. J. Bot. 10:151-211, 1939; 同10:387-463, 1940)を出されて5年で学位を取得されました。しかし旧制の方々は一般に10年以上かけて分厚い博士論文を書き上げました。今村先生の学位取得も40歳台でした。気孔の開閉機構に関するドイツ語の大部の論文(1943年)で、あまつさえ戦時中であったために海外で読まれることなく過ぎ、先生の晩年になってようやく脚光を浴びました。 博士号の取得には大学で職に就いているか資産家の子弟か妻の稼ぎや持参金があるなどよほど恵まれていないと生活に困るので、定時制高校に勤めて昼間に研究する昼行性院生と昼間は正規の教員の夜行性院生がいました。私は自宅から通学していたうえに博士課程から奨学金を貸与されたので大いに助かりましたが、念のために高校と中学の理科の教員免許状を取得しました。濱田先生から「資産家の○○さんが財産さえ守ってくれれば何をしてもよいから養子に来てくれる人はいないかと言ってはるぞ」と聞いた記憶があります。そのようなわけで先生方はなかなか新制度に馴染まれなかったことや旧制大学院の人達の新制度での学位取得が先だったという理由などもあったのでしよう。 ところが、先輩から「今村先生は君の原稿を既に大学の職についている旧制の卒業生に見せて『これを見ろ。君はなにをぼやぼやしている』と叱咤激励しておられるぞ。君は先輩から恨まれているぞ」と言われました。結局、博士号は翌年の6月にいただきました。お世話になった両先生には申し訳ありませんが、炭酸の抜けた生温かいビールの味で特段の感慨も湧きませんでした。現在では博士号は研究者の免許状です。博士号は足の裏について飯粒と同じで取らないと気持ちが悪いが、かといって取っても食えない代物になりました。大勢の博士が高学歴プァーに泣き苦しんでいる時代です。応植出身の博士は、高度経済成長期の真っただ中でも職がなく、ボネリムシ(Bonellia)の雄になって研究に専念したいという先輩がいるような状況でした。ボネリムシの雄が専念しているのは生殖であって研究ではありませんが・・・。 会社に入って間もないころに㈶発酵研究所の椿啓介氏から「勿体ない事をする」と言われましたし、本社の人から目黒の林業試験場(現在の森林総合研究所)で保護部長の今関氏(今関・本郷のきのこ図鑑で有名)にお会いしたら「勿体ない。勿体ない」と繰り返しておられたと聞きました。有難いお言葉ですが、価値がある研究であれば誰かが続けてくれるでしょうし、価値がなければ消え去るだけです。従って、私は菌学界のために勿体ないとはまったく思っていません。他方、自分のことを考えると、菌学から全く別の分野に変わることは「勿体ない」と言えば確かにその通りですが、キノコ研究では職のないことは中学の時の先生からご心配いただいていたことです。食料不足の時代にあってキノコで博士号というと嘲笑さえされた時代です。菌学に拘泥していては方向転換はできません。 その頃、様々な菌学研究者から私の研究があちこちに引用されていると知らせてくれましたが、濱田先生から直接見せられた“Encyclopedia of plant physiology”の旧版での引用以外は一切見ておりません。アミノ酸については日菌報に投稿した総説「帽菌類子実体の発育の生理」(日菌報1963)で「印刷中」として一寸触れただけで、本論文は出していませんので、詳細なデータは未公開のままです。私の後で応植の誰かが実験を続けたという話も聞いていません。論文のことは、引用された文献を見るのも嫌、人から聞くのも嫌、自ら話すのはもっと嫌で、日本植物学会第28回大会(1963年)でのシンポジウム・菌類・での話題提供もお断りしました。キノコの成長ホルモンの研究はどうなったのかは今も知りません。 今から振り返りますと、アミノ酸の位置づけには大いに問題があるとしても、アミノ酸が効いたのは事実であり、それがヒダから供給されなければならないということ、イタチタケ、コキララタケ、ヒメヒガサヒトヨ、ウシグソヒトヨの若い子実体の傘(ヒダだけをを除くことは不可能)を半分除去すると柄は傘の欠けた方に曲がること、さらにニガクリタケとウシグヒトヨの傘やマツタケのヒダのエタノール抽出物がツクリタケに作用したということは重要な知見ですから、学位論文に載せた未発表の成果も含めて論文として出版しておくべきだったと思います。 |

写真 9 著者が最初に勤務した職場(建物は全面的 に和風に建替え中)とその周辺の37年前 (1973年4月8日)の風景 |

会社の職場は、研究所の付属機関の課レベルの農園で、東山三十六峰の山麓にあって山あり、谷あり、渓流ありの変化に富んだ10haほどの敷地を占めていました(写真 9)。春の桜と秋の紅葉は見事でした。1950年代には標高100m余りのアカマツ‐コバノミツバツツジの山にマツタケが発生しました。戦前(1933年)から薬用植物の試験栽培をしているところに、1955年に農薬の生物試験部門を併設しました。農薬関係には30名ほどの人がいたと思います。京都府西北部の福知山市にも30haを超える広大な技術本部付属の農場があり、ここでも薬草の試験栽培と農薬の圃場試験をしており、マツタケの生える場所があったようです。その後、農薬の試験部門は農園、農場ともに薬用植物部門と切り離されて農薬試験部になり、さらに大阪にあった研究企画、合成、安全性、分析、製剤などの研究部門と一つの組織になって農薬研究所になりました。 |

| 農園は研究施設を増築したばかりで、害虫制御や植物病害制御のグループの設備はなかなか立派でした。しかし、設備の内容は大学とはかなり違い、生理学や生化学の研究というよりは化合物の有効性を判定するための飼育・栽培・培養などの施設が大半でした。今村先生はこれらの設備をご覧になられ、そのうえ、研究や研究費(人件費、減価償却費、税金などさまざまな経費を含む)を大学と同じように理解されて立派な設備と潤沢な研究費と思われたようです。しかし、私のお世話になった植物成長制御グループは、実験室は新しかったのですが、古い電気乾燥器と定温器、顕微鏡が1台あっただけです。メンバーも年配の農学校出身の方がリーダーで、農業高校や中学校を終えた人達ばかりでした。 私の仕事は、リーダーの指示で皆さんの試験成績の報告書や特許原稿を校閲することやスクリーニング試験の手伝いをすることくらいでした。実験をしようにも生物試験がヒエラルキー化した人員配置の中でルーチン作業として行われており、殆ど不可能でした。敢えてささやかな実験をすると「遊んでいる」という批難があがりました。飛び出さなかったのは、リーダーが正義感の強い、誠実な人だったことと自分で職場を作り変えるしか道はないと思ったからです。農園長は手荒な事をして波風を立てることを極度に恐れていましたので私なりに大人しくしていましたが、それでも「波風ばかり立てる困り者」と疎まれ、嫌われていたように思います。 私は、おもに雑草学や植物化学調節学、農薬学といった分野で仕事をしました。そのためには有機化学、製剤学、毒性学、作物学、園芸学、土壌学など専門以外の幅広い知識が必要でしたが、知識は本や文献を読み、現場に出れば一応は分かることです。応植は潰しのきかない最たるところと自他ともに認めていましたが、怖気つかないで何にでも取り組めたのは、応植のお蔭だと感謝しています。キノコの研究の経験も大いに役立ちました(関菌報No.27,2009)。大学は勉強を習うところではなく、勉強の仕方を教わるところだということは、濱田先生のご指導の賜物です。先生の大事なお一言を聞き逃さないようにしながら師のお姿をみて学ぶのです。よく言えば放牧、悪く言えば放任です。 アメリカの蝉ではありませんが、17年経って京都の農薬部門の長になり、苦労してなんとかやれるようになった研究もやめざるをえなくなりました。蝉と研究者は下にいるうちが花、上に出れば寿命は短いのです。キノコも同じです。それから3年半後には京都は無論のこと、研究企画、合成、製剤、安全性、分析の各部門と福知山のフィールドグループを統括する立場になりました。徒歩8分の職場からバスと電車で1時間40分かかる職場に変わり、朝6時10分に家を出る毎日です。当時、学園紛争で学生が先生を揶揄して「専門馬鹿」と言っていましたが、研究所長になって「専門馬鹿でないのは本当の馬鹿」だと確信しました。馬鹿になりついでに歴代所長の懸案でありながらどなたも実現できなかった3か所に分かれた研究所の筑波への統合を計画しました。 研究所長で会社を終えるはずでしたが、たまたま所長に早くなり過ぎたために、在任5年半で予想しない東京本社への転勤を命ぜられました。事業部長室長という肩書で部下は次長の男性と秘書の女性各一人だけです。昼はアグロ事業(農薬・動物薬などの農業関連事業)の長期事業戦略の策定と研究所の建設の仕事をし、夜と休日は研究所の移転に備えて茨城県に出かけて農場用地の買収を手掛けました。10ha、50戸を超える農家を対象に地上げ屋をやらされるとは思っても見ませんでした。「素人にそんなことできるか」と馬鹿にしていた人もいたようですが、馬鹿でないとできない仕事です。次長や協力者の大変な努力と地元の皆さんのご理解を得て2年余りで目処がつきました。また、この2年間に経営を懸命に勉強しました。経営学と生態学には沢山の共通点があることを知りました。今日では環境、共生、競争、棲み分け、適応、ニッチなどの生態学用語が経営でも使われています。 長期事業戦略といっても、皆さんは目先の事で精一杯のうえに、私の部署には予算配分権と人事権がないので、最高責任者が本気で私共の立案した戦略を実行しようという気になってくれなければ画餅にすぎません。実行されそうもない事業計画の策定で多忙を極める単身赴任の窓際生活は空しい限りですので、研究所の竣工を見届けて転身を図ろうと考えていました。その間、あちこちからお声をかけていただいたりもしました。ところが、窓際族のはずが一転、農薬・動物薬両事業(アグロ事業)の最高責任者として経営に当ることになり、研究開発から生産、国内外の営業まで仕事が広がって更に多忙な分刻みの毎日が始まりました。 事業はどん底で、有難迷惑の(苦)渋役です。本当に不眠不休で働きました。欧米への海外出張さえも2~3日の日程でどんなに遅く日本に着いても、翌朝は定時出勤です。会社の仕事以外では日本農薬工業会の安全対策委員長や㈶緑の安全推進協会の安全推進委員長にも数年間就いていました。併せて日本雑草学会や植物化学調節学会の評議員、前者の副会長を務めました。これは、安全とはなにか、自然とはなにか、自然保護とはなにかを考える良い機会で、今も考え続けています。 心身ともによくもったと思いますが、もう少し続けておれば癌があちこちに転移して危ないところでした。大企業の重役は傍目には優雅に見えるかもしれませんが、報酬は成績次第どころか成績不振で就任1期目で退任させられたり(新入社員として再入社した人もいた)、病気の発見が遅れて命を落としたりです。まさに「斃れて後已む」です。特権は飛行機の1等に乗れるのと死ねば社葬にしてくれることだけだと言っていた重役がいましが、その人は間もなくその通りになりました。私は、墜落する時は1等もエコノミーも一緒ですし、1等はやたらと高いので空席にサービスで乗せてくれる以外には殆ど乗りませんでした。 振り返りますと私はどこの部署でも不振になると引っ張り出される貧乏籤引きの再建屋でした。研究や事業がうまく立ち行かなくなると日頃は疎まれている私にお鉢が回ってきます。仕事が安定し、うまくいきだすとお払い箱です。撹乱地適応型人間、やさしく言えば雑草型人間、樹木ではアカマツです。S君は怒るかもしれませんが、彼の打ち建てた大金字塔のアンモニア菌みたいです(吹春俊光『きのこの下に死体が眠る?!』2009)。過去の柵がないうえに失うものがないので現状がどうなっていようが怖くありません。「大凶は大吉の始まり」「改革の最大のチャンス」と思うしかありません。勿論、損得抜きで協力してくれた多くの熱意溢れる部下がいたことや社内の諸部門の協力、先輩方の励ましがあったからこそできたことです。 |

| 会社に行ってキノコの事はまったく忘れたわけではありません。朝日新聞がヒラタケをシメジといって栽培している記事を写真入りで大きく報道していたのを見て投書をしたことがあります(写真10)。日本菌学会も関西菌類談話会も引き続き入会していました。会社で新規事業を立ち上げる話が持ち上がり、何をするかの議論で3Mを提案しました。マグロ・マツタケ・マツバガニです。しかし、嘲笑を浴びただけです。有機合成研究者や物理化学者のような純粋に化学物質を相手にする人と生き物を相手にする人では、思考の根底に根本的な違いがあるような気がします。その一つは曖昧さに対する許容度の違いです。3Mは曖昧さの最たるもので、事業計画の立て難い代物であることは確かです。 濱田先生から「S君がな、山に鯖を置いてよる。すると面白いキノコが生えてくる。君もやらへんか」と仰っていました。ピカソの若いときの作品に、裸婦に鯖がぶら下がっているちょっと際どい絵があります。題名は「Le maquereau」(1902-03作)です。これには意味が二つあります。この絵の意味するところは、当時の応植の院生の願望にかなうような気がしないでもありません。S君はまさかこの絵をヒントにしたわけではないと思いますが、わが道を行く彼らしくユニークな発想に感服しました。後年、彼から論文の別刷を送られて、アンモニア菌も大発見ですが、生物多様性の重要性を絵にかいたようなモグラ(動物界)、ブナ科植物(植物界)、ナガエノスギタケ(菌界)の見事な3界共生の発見に驚きました。「モグラは家の建築費が高くつくので家を長期に使用する必要があり、そのためにキノコに便所掃除をさせるのではないか」とはまったく恐れ入りました。 |

写真10 ヒラタケをシメジと称して掲載 した朝日新聞の記事に対する 投書(1968年12月3日) |

| S君の研究に対する徹底ぶりはよく分かっていたので、山への鯖撒きをして彼の邪魔にしかならないようなことをする気は毛頭ありませんでしたが、松毬に生えるキノコをもう一度見直せばよかったと思わぬでもありません。しかし、休日も出勤して実験をしていた時代でしたので、そのことは思いつきませんでした。それでも、関西菌類談話会の講演会や採集会(観察会)には時たま出席していました。関西菌類談話会50年記念誌(2008)に「濱田先生の写真と採集会参加者サイン」という記事があり、1975年6月15日の採集会の際の私と長女(当時7歳)の署名が残っています。しかし、いつの間にか学会も談話会も退会してしまいました。製本した学会誌も友人に譲ってしまいました。今所蔵しているのは、濱田家から寄贈されたものです。

|

|||||||||||||

| 続きを読む・・・3/4へ このページのトップへ |

Copyright (C) 1999 Chiba Mycological Club