| 1/4 |

|

菌遊屋の独り言—キノコに始まりキノコに終わる— 萩本宏 |

| 私は、1968年以来京都市の修学院というところに住んでいます。地名の示すとおり修学院離宮のそばです。観光地の真っただ中にあって春と秋には大勢の人々が付近を訪れます。ここに住んだ理由は、最初の職場の正門から直線距離で約400mのところだからです。それに、京都大学の農学部と理学部のある北部キャンパスも2km程です。近くには、森も山も川も池も田畑もあります。関西菌類談話会主催の「きのこ展」の会場の府立植物園も近くです。半径約

5km以内には大学、研究施設、文化施設などが集中しています。有名な神社仏閣も沢山あります。お蔭でキノコの観察や文献調査には好都合です。あえて難を言えば、バスや叡山電車の乗場まで

8~10分かかつて交通にやや不便なこと、なだらかとはいえ坂道であること、さらに冬は市の中心部よりもかなり寒いことです。11月になると晴れていても洛北に特有の北山時雨がやってきます。 |

| わが家の庭先を修学院地区と宮本武蔵・吉岡一門の下り松の決闘で有名な一乗寺地区を分ける小川が流れています。その蛇行部の半島がわが家の猫の額ほどの五角形の庭、即ち「猫額五稜苑」です。所狭しと植物が植わり、植木鉢が並んでいます。私の恩師、濱田稔先生(

1910.12.18~1981.9.29)と今村駿一郎先生(1903~1986;本邦カワゴケソウ科植物の発見者、気孔開閉機構の研究の先駆者、花芽形成機構の研究者)のお宅からやってきた植物もあります。移ろいゆく四季が居ながらにして眺められます。しかし、四季の変化は刻々と減っていく余命を自覚させる時計のようです。この庭には他所にはないものがあります。それは松毬に生えるキノコを栽培?しているからです。 |

| 私がキノコと出会ったのは、今も梅林で有名な京都府綴喜郡靑谷村(現在の城陽市靑谷)の中ノ郷に住んでいた 4歳のときです。父が当時、京都府営繕課にいて陸軍の療養所(現在の国立京都南病院)を設計し、その建設の監督のために

1年足らず住んでいました。幼児の記憶であるうえに、大方の家が建て替わり、塀がめぐらされ、屋外にあった特徴的な浅い井戸は埋められているので、旧居の場所は確定できませんが、おおよその見当はついています。それでも靑谷は

70年以上も昔の面影を色濃く残しています。ともかく和やかな良いところでした。そこで、近隣のお爺さんが椎茸の榾木栽培をしていました。ここで見た幼い日の農村の情景が後の進路にいろいろと影響したと思います。 京都に引きあげてきて徒然草の著者、吉田兼好が隠棲した双ケ丘の近くの花園に落ち着き、間もなく北野天満宮の少し西、白梅町(京大農学部の前の今出川通りの西の端)というところに住みました。引っ越してきてすぐだったと思いますが、家の前のわが家の専用小路に小さな黄褐色のキノコが群生しました。これを栽培してみたいという気持ちになったのを覚えています。また、ある日、庭に赤黒い棒状のものが立ちあがってきました。しばらくすると倒れてしまいました。キノコかな、それにしても変だと思いました。キツネノ○○だったのでしようが、とても気味悪かったです。 京都は、昭和30年代前半まではマツタケの大産地でした。戦前には年間 1,200t以上も採れたそうです。最盛期には蹴飛ばすくらい生え、縄張りが解けた後でも結構採れたと聞きました。京大農学部のすぐそばの標高 125mの吉田山にも生えていたことを濱田先生の標本で知りました。私のマツタケについての幼児の記憶は、秋になると八百屋の店頭がマツタケで埋め尽くされて、焼松茸、土瓶蒸、吸物、松茸御飯などが日常的だったことくらいです。マツタケにこの程度の印象しかないのは、山に生えているのを見たことがなかったからだと思います。生き物は野生状態で見てこそ感動するものと思います。 京都ではマツタケは「マッタケ」と発音し、圧倒的な存在感をもっていました。濱田先生のたまわく「松茸はキノコの王様や」です。子供の頃のキノコの分類は、マッタケと毒マッタケ(マツタケ以外のキノコ)あるいはマッタケ、シメジ、シイタケ(乾物)、毒マッタケです。「あ、毒マッタケが生えている」といった具合です。わが国でのツクリタケ(通称マッシュルーム)の栽培技術の確立者、菌床栽培の基本原理の発明者、更にシイタケの榾木栽培用種菌の発明者でもある森本彦三郎氏がツクリタケを「西洋松茸」、フクロタケを「シナシメジ」と命名されたのは、分類学を無視した無茶苦茶なやり方だと思う反面、京都では仕方がないと寛容にならざるをえません。 北野天満宮では毎月25日に沢山の露店が並んで賑わいます。植木屋も出店しており、そこで椎茸の生えた榾木を売っていました。細いもので1本1円50銭、太いものは2~3円もして高価でした。是非欲しいと思いましたが、お小遣いは 10~20銭ですからとても買えるものではありません。ちなみに、1銭でどんぐり(飴玉)1個、10銭でアンパン1個が買えたように記憶しています。国民学校卒業までのキノコ体験はこの程度です。 中学校は、府立京都第一中学校(一中)は、府立京都第一高等女学校(府一:日本最初の公立女学校)とともに父が設計に関わったこともあって憧れでしたが、湯川秀樹氏や朝永振一郎氏などを輩出した名門校です。両氏や濱田先生の頃は、一中は現在の京大の総合人間学部(元第三高等学校敷地)の南側にあり、熊野から百万辺までの約 1kmを通るのに11年かかる道と言われていたそうです。一中、三高、京大というのが京都の秀才コースで、濱田先生は一中の南側にある錦林小学校時代からこの道を辿られました。 しかし、一中は私の学力ではとても無理、なんとか近くの三中にと思っていましたが、学制改革で中学は義務教育になり、 1947年5月に新制中学として発足した市立北野中学校(北中)に入学しました。校舎は市立京都第二商業学校(二商)に間借りです。「新生」(安物の煙草)や真鍮(金の贋物)と同じ音の「新制」や「新中」と呼ばれるのは、意識過剰と言われるかもしれませんが、高校、大学、大学院と旧制よりも格下という意識が 60年以上経った今も抜けません。 2年生になった年に、二商が引っ越して北中がすべての校舎を使い、男女共学になりました。3年生の時にN君が転校してきました。彼は長じて電気工学の技術者になりましたが、今は大丸京都店の東向かいの和菓子の老舗「大極殿本舗」の経営者です。彼は勉強がとてもよくできました。府内一斉に行われる共通の高校入試の成績が、正解率 94%、十数クラスもある学校で一番でした。したがって、彼はよく教員室に出入りしていたようです。その際、我々のクラスの理科担当の先生の机の上にシァーレに入った寒天で固めた菓子が置いてあるのを見つけました。彼はその目的を先生に尋ねました。女生徒が家庭科実習で作った菓子を持ってきてくれたので、それにどのような微生物が生えるか観ているというようなご返事をされたそうです。 そこで、彼は、それを是非やらせて欲しいとせがみました。中学が義務教育ということと占領軍の指導もあって、理科教育は実用主義に貫かれ、教科書は分冊ごとに「電気はどのように役立っているか」といった類のものでした。その中に「人と微生物のたゝかい」という書名の教科書を使った授業がありました。理科の教科書といっても保健衛生的な要素の濃いもので、感染症と病原菌についての記述がほとんどでしたが、肉汁を使って寒天培養基を作り、細菌を培養するというようなことが書いてありました。この教科書で Louis Pasteur、Robert Koch、北里柴三郎、志賀潔などの名前を覚えました。敗戦の年の1945年にはAlexander Flemingがペニシリンの発見でノーベル賞を受賞していましたし、 1944年にはSelman Waksmanが不治の病であった肺結核に効くストレプトマイシの開発に成功していました(1952年にノーベル賞受賞)。 私は、このような時代背景もあって微生物には大変強い関心をもっていました。それで、N君の誘いにのったのだと思いますが、彼を中心に男子生徒 4人が先生の指導を受けて微生物学実験の真似事を始めました。その後、女性のグループもできました。先生は、二十歳になられる前後で、熱心に指導して下さいました。シャーレや試験管は粗悪ながらも学校にありましたが、オートクレーブはありませんし、都市ガスは十分に供給されませんので、家からコンロと木炭と蒸し鍋を持参し、コッホの滅菌法よろしく時間をかけて滅菌しました。白金耳は無論ありませんので、ニクロム線を割り箸に取り付けたもので代用しました。培地は、牛肉の煮汁や貴重品の市販の砂糖を、綿栓は布団綿を使用しました。兎も角とても楽しかったです。しかし、先生は生徒に暗くなるまで実験をさせているということで、事なかれ主義の教頭から睨まれておられたようです。 私は、1年生の時から美術部にいました。図画の教師で部顧問の上原卓先生は、後に京都芸術大学の教授に、同期部員の吉村年代さんは現在、日展評議員・審査員で活躍されています。日展で吉村さんの馬を主題にした作品を拝見するたびに微生物実験が思い出されます。他方、私の絵はたいしたことなく、微生物が面白くなって美術部からは自然に足が遠のきました。実験の結果は京都市主催の理科研究発表会で発表させていただきました。N君が前半を、私が後半を話しました。これが私の初めての講演です。しかし、私は、微生物として細菌とカビは認識していましたが、キノコは全く意識していませんでした。教科書では病原細菌についての記載がほとんどで、 Pasteurとの関係で葡萄酒酵母のことが少し書いてあったことは覚えていますが、カビやキノコについての記載は記憶していません。 先生は、1949年に大学に合格されたうえで休学して教師をされていたのです。 1950年の入学を最後に旧制大学がなくなることになったので、1年間で職を辞されて復学されました。私も先生のご退職と同じ年に三中の後継に当る山城高校に入りました。そして、N君とともに生物部に所属して微生物学の真似事をして 3年間を過ごしました。N君とオートクレーブを借りに京大農学部にお邪魔したことがあります。実験室には大きな火鉢が置いてあり、学生・院生が何人かおられました。その中にボスとおぼしき人がいて「君はここに来るのか」と尋ねられました。なんと返事したかは忘れましたが、その人は鹿児島大学から内地留学中の田島良男氏でした(関西菌類談話会 50周年記念誌, 2008)。実験室の隣の部屋に白衣を着た背の高い人がおられるのが部屋を繋ぐ扉の向こうに見えました。 5年後に分かったことですが、濱田先生でした。 クラブ活動は卒業まで続けました。受験勉強は早朝の5時間半から7時間半まで、夜は20時から22時までの 1日4時間、休日は4+α時間、正月も休みなしの365日の1年間、これがすべてでした。3月の始めの大学入試が終わった後だったと思いますが、中学の時の理科の先生の卒業論文のご執筆のお手伝いという名の邪魔をしました。卒論は、タイプライターを個人で持てる時代でなかったので手書きでしたが、英語だったことに驚くとともに、内容はよく分からないまでもこのように順序立てて書くものかと感心しました。私が先生に「大学の先生は英語が達者なのですか」と尋ねますと、先生は「もの凄い」とお答えになったので、これはえらいことなると思ったのを鮮明に覚えています。 大学は、はじめは理学部を考えていましたが、高校の先輩から「植物学なんかやったら食えないぞ」と言われたことと高校の入試の模擬試験で常に一番、京大にも全学部統一の試験問題で、 1300人中1番で合格した人の志望学部だったので農学部に変えました。彼の希望学科は私とは別でしたが、こんな人と数学や物理の授業を教養部(今はないが1,2回生)時代だけとはいえ一緒に受けるのはかなわないと思いました。その結果は、植物学科以上に喰えないところに行くことになってしまいましたが・・・。当時は、医学部を受験するにはどこかの大学に 2年間いて所定の単位を修めることが必要でした。医学部志望者の多くが農学部を受験するので合格最低点が高く、難関学部でした。 ところが有難いことに、私の受験の年から医学進学コースができて、医学部志望者の多くはそちらを受けましたので、競争は緩和されました。医学部は、しばらくは他学部や他大学からも受験できました。大学受験はこれだけです。京都市内に住んでいて京大を受けるのは不公平ではないかと思わるほど有利でした。若い先生はほとんど全員が京大(旧制)出身者でした。彼らの多くは、しばらくして新制大学の先生になって消えてしまいました。京大教授を講演に招くこともしていました。京都学派四天王の一人、哲学者高坂正顕教授の講演は難しかったです。生徒の中には教官の子息で子供の時から大学に親しんでいる者もいました。 私も戦時中に兎の餌に困り、近所の友人と農大グランドにクローバの採集に行ったことがあります。また、先述のように高校生の時に大学を何度か訪ねました。このようなことで受験に対する恐怖感はありませんでした。受験は3日間、 8科目でしたが、沢山の生徒が模擬試験を受ける気分で受験しました。ちなみに農大とは京都帝国大学農科大学の意味です。おかしな話で、農学部は、 1919年に帝国大学令の改正により、帝国大学の各分科大学がそれぞれ学部となった後の1923年の設立であるにも関わらず農大であり、市電の停留所も「農大前」のままでした。「学位記」(卒業証書)も分科大学時代の遺物で、学部長が学士試験の合格を証明し、総長が承認すると書かれていました。それに京都大学ではなく「亰都大学」でした。学長は未だに法的根拠のない総長のままです。 3回生から専門課程となり、農学部のある北部構内に移り、各学科に分かれますが、希望者が多い学科では選考試験が行われます。中学の時の先生から農林生物学科はよした方がよいと言われたのですが、私に一番向いているような気がしてそこを志望しました。 4講座で定員9名のところに11名が希望し、3月8日に試験になりました。しかし、筆記試験の翌日の面接で私の番のときに実験遺伝学講座の木原均教授(H. Winklerが1920年に唱えたゲノムの再定義によるゲノム説の提唱、ゲノム分析法の確立、パンコムギの進化の系譜の解明、種無西瓜の発明などで著名な遺伝学者、第 8回、9回冬季オリンピック日本選手団団長、第 10回札幌大会での組織委員)が「心配いらないよ。全員入れるから」と言われて事なきをえました。 農学部入学者153名の中の紅二点も 11名の中に入りました。実は、分属試験を受ける前に農学部の事務所で入試の得点が理学部の最低点を超えていることを確認し、コーナー博士と親交のあった郡場寛先生[ E. J. H.コーナー『思い出の昭南博物館』 (1982) ]の後継者の A教授に定員5名の植物学科に転入させていただける可能性を聞きに行きました。私は子供の頃から琵琶湖淀川水系の釣りに興じていたので、動物学科で淡水魚の生態の研究をしていることを知っていたらそちらに進んでいたかもしれません。ちなみに農林生物学科は理学部の動・植物両学科の講義の単位を認めていました。私の専門課程の単位の半分くらいは理学部からのものでした。 本格的にキノコに出会ったのは、1955年、 3回生になってからです。3回生の前期には植物生理学実習がありました。これが濱田先生から受けた最初の授業です。先生は応用植物学講座の所属でしたが、「応用」は名ばかりで実体は植物生理生態学講座でした。この実験ではキノコに関するものはありませんでしたが、 6月13日に濱田先生から川村清一博士の『日本菌類図譜』 (1929)をお借りしたメモが残っています。植物病理学を専攻することになるM君としばしば理学部附属植物園でキノコ観察をしたり、如意ケ岳(大文字山)に採集に行ったりしていたからです。 9月には彼と3回も行っています。また、10月に植物園でスッポンタケの幼菌を見つけてその成長を観察しました。 この成長は旧制大学院生の衣川堅二郎氏が研究されたキヌガサタケと同じく折りたたみ式梯子の伸長です(衣川 日菌報 2:94-98,1960)。濱田先生からオランダ語で書かれたF. W. Went(著名な植物ホルモン研究者、ファイトトロンの開発者)のキヌガサタケに関する論文( De Tropische Natur. No.3,1929)のタイプコピーを参考になるから読めと仰って渡され、『オランダ語 4週間』の即席勉強と蘭英辞典でなんとか大意をつかみました。応用昆虫学実習の時間に害虫採集に行ってキノコを採集してきて担当の助手からお目玉を食らいました。 12月に入って理学部附属植物園のアカマツ樹下で松毬に生えるキノコをみつけました。土中に半分埋まった松毬から長い根のような柄が伸びて地上に現れ、垂直に立っているキノコです。他方、地中に潜らないものは松毬に沿って垂直に立っていました。濱田先生ご所蔵の川村清一『日本原色菌類図鑑』第4巻(1954)で簡単にマツカサツエタケCollybia conigena (Pers.) Brés.と同定できました。このキノコは面白いと一目ぼれしました。 その理由は二つあって、このキノコが松毬からしか生えないのであれば、松毬にはこの菌に必須の物質が含まれているはずであり、今から思えば痴人の発想ですが、この物質を見つけて他のキノコに応用すれば発蕈誘導万能薬ができるのではないかというのが1つ、地中をにょろにょろと伸びる柄と地上部の垂直に伸びる柄の光と重力に対する反応の相違を利用したキノコの環境適応性を解明するというのがもう1つです。 まだ濱田先生の研究室に所属する前でしたが、先生にお願いしてこのキノコの培養を始めました。分離法さえ教えていただければ、培養操作は中学で習得済みです。わくわくしながら実験しました。他方で、4回生での卒論実験に備えて、卒業に必要な単位は殆ど全部3回生で取ってしまいました。講義には出なくても試験さえ通れば単位は取れるのですから1駒に2つの講義を登録し、自習して試験だけ受けました。しかし、このキノコはいろいろと私の運命に絡む妖怪キノコで、様々な幻覚を引き起こしました。 中学時代の理科の先生は農林生物学科に進んだ私の将来を心配して下さり、応植に行くことだけは絶対にやめておくように仰っていたので、私は、昆虫学研究室はどうかと思っていました(「講座」は旧文部省が省令で定めた教官の専攻単位であるから院生・学生を含めた研究集団として「○○研究室」の用語を使用する)。その理由は、植物病理学は主体が病気だから嫌だし、遺伝学は、交配と算数と染色体の観察だけのようで、生き物を扱っている気がしそうにないので選外という他愛のないものでした。この消去法と虫好きで少年時代には大北山(左大文字山)の山麓(今は金閣寺の駐車場)や衣笠山の麓(今は立命館大学衣笠キャンパス)のクヌギ林でよく昆虫採集をしたことの結果です。今西錦司氏や可児藤吉氏が川釣りの餌のカゲロウ類の研究をされたのを理学部の生態学の講義で知っていたので甲虫もよかろうと思っていましたが、農学部の昆虫学は害虫生態学であって、蝶やクワガタムシを愛でるような学問ではなかったのです。 |

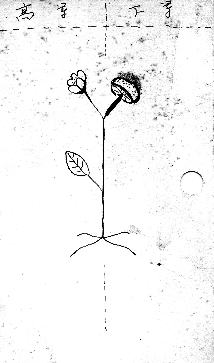

| 前年には希望者が皆無だった応植に女性1名を含む 4名がお世話になり、私以外の3名は教授の今村先生について顕花植物を、私だけが助教授の濱田先生に師事して菌類をテーマにしました。前者を高等族、後者を下等族と呼んでいました(写真 1)。今時、キノコを下等植物などと言えばキノコが怒ります。当時の下等族は旧制大学院生2名、新制大学院生 2名、研究生?1名と私で6名でしたが、それぞれが別々の研究テーマに取り組んでいました。濱田先生は弟子の論文の最終原稿は今村先生を通しておられましたが、殆ど独立のような形でした。先生の理学部の後輩の奈良女子大学教授らが濱田稔助(ねんすけ)・教授と言っていたのを耳にしたことがあります。 卒論のテーマを決めなければなりませんので、濱田先生にお伺いを立てました。「今やっているのをやったらええやないか」のお一言で決まりです。私は、マツカサツエタケの子実体形成の生理学を目指したのですが、これは失敗でした。敗戦から 10年しか経っていないこともあって研究費は乏しく、研究室にはオートクレーブと木製の恒温器くらいしかありません。培養基用に自宅から蔗糖を持参して置いておくとひとりでに減ってしまう時代です。自宅にすらあった氷冷式の冷蔵庫もありません。夏場には恒温器の温度制御は不能で、濱田先生は暑さに弱いマツタケ菌を比叡山に避難させておられました。とはいえ野生生物を研究対象にするには、研究設備よりも先ずその自生地での生の姿をしっかり把握すべきでした。 |

写真 1 濱田稔先生による応用植物 学研究室を象徴する線画 |

|

私はマツカサツエタケを培養すれば、気温の下がる秋には子実体が発生すると期待して、ブドウ糖を蔗糖に代えた濱田氏寒天培地を基本培地にして、培地組成を様々に変えて培養しました。しかし、エノキタケやヒラタケのように簡単にはゆきませんでした。子実体の出ない培地に松毬の抽出物を加えて発生させることができれば、雀踊りして喜ぶところでしたが、幻想に終わりました。子実体の発生時期が卒論研究には極めて不適な 11~12月とはいえ、生態学的な手法に徹して発生地の調査や発生時期、発生パターン、土壌や他の様々な生物との関係などを調査すべきでした。また、純粋培養も寒天培地に終始したのは大失敗でした。インタクトな松毬それ自体を培地に使うことや非無菌的な培養も試みるべきでした。卒論を 1年間で立派に仕上げねばという欲望と焦りが私の視野を狭くし、研究の土台作りをないがしろにしました。 この卒論には更なる幻覚が襲います。ある日、本郷次雄氏にマツカサツエタケの話をしたところ、氏は「川村先生の図鑑は間違いです。 2つあって・・・」と仰って、紙切れにマツカサキノコモドキ(写真 2)、ニセマツカサシメジ(写真 3)とお書きになりました。和名が2つあっても英語の卒論には関係はないと高をくくっていました。その秋には、私を嘲笑うようにマツカサツエタケは発生しませんでした。代わりにと言うのは変ですが、マツカサタケ(写真 4)が生えていました。卒論は菌糸の成長と培養基のC-N比の関係やその際の菌糸内成分を顕微化学的に調査して“ Physiological Studies in Collybia conigena (Pers.) Brés.”(前置詞inかonで濱田先生と議論、inにされてしまった)と題してまとめましたが、まったく達成感がありませんでした。 |

写真 2 マツカサキノコモドキ 2008年11月4日 |

写真 3 ニセマツカサシメジ 2008年11月4日 |

写真 4 マツカサタケ 2008年11月8日 |

| 夏頃だと思いますが、濱田先生から「卒業したらどうするのだ。行くところないぞ(大学院へ行けの意)」「やりたくないことやって生きているくらいなら死んでしまえ」と言われて大学院の入試を受けました。定員2名のところ、恋仲の2人と私の3名が受けました。今回も全員合格させていただきました。この際も中学の時の理科の先生には大変ご心配をお掛けしました。1957年3月に卒業して翌月から大学院生になりました。応植には野球のチームが 3つできるほど院生・学生がいて、本来は個室のはずの濱田先生の部屋に同居させていただきました。席は衣川氏の隣で、机と椅子は農林省林業試験場(現在の森林総合研究所)に移られた古川久彦氏が使用されたものでした。 その年の秋に濱田先生から「本郷君が図鑑を出したから買わへんか」と勧められて『原色日本菌類図鑑』(保育社、 1957.11.10発行)を11月26日に濱田先生を通じて著者割引の千円(当時の大学の年間授業料は学部が年間6千円、大学院が年間9千円)で購入しました。この図鑑を手にとって真っ先にマツカサツエタケを探しました。松毬に生えるキノコとしてマツカサキノコモドキとニセマツカサシメジの2種類が掲載されており、マツカサツエタケの名前は括弧付でもありませんでした(関菌報No.27,2009)。晴天の霹靂です。卒論は紙くずになってしまいました。濱田先生から卒論を投稿するように2度も勧められましたが、マツカサツエタケではいかんともしがたく、生返事をして投稿せずじまいです。 私は、属まで異なる2種類のキノコの形態的相違を同一種の環境条件に由来する相違と誤解していました。分離に用いた子実体の乾燥標本と胞子紋は残してありましたが、培養した試験管を混ぜてしまったので、両種を判別できませんでした。何をおいても、実験材料こそあらかじめ本郷氏に同定していただくべきであったと後悔しました。 大学院でも松毬に生えるキノコの研究を続けるつもりでしたが、濱田先生から先輩のU氏(故人)が副テーマとして始めたツクリタケ子実体の成長を制御するホルモンの研究(Bot. Mag. Tokyo , 1956)をするように命ぜられました。彼は Psilocybe panaeoliformis Murrillを培養していて、細菌が混入した培地を捨てようとしたところ、濱田先生から注意されて、そのまま培養を続けていたら子実体ができきたので(本人談)、細菌の生産する物質を追求することを主テーマにしている人でした。 私は、人の手がついた研究は真っ平御免であっただけでなく、U氏は学部を他の大学で終えた方で、個性の強い濱田門下生の中にあっても考え方や行動が異色の人でした。彼は、当然とは思いますが、テーマを手放すのを非常に嫌がり、いろいろの形で私に跳ね返ってきました。松毬に生えるキノコの研究はいわば子実体形成誘導物質の発見を目指したものです。他方、ツクリタケ子実体の成長ホルモンの研究は、細胞分裂を終えた細胞の成長の研究です。従ってこのテーマは顕花植物の成長ホルモンIAAやジベレリンの研究と同じことで、キノコの研究を選んだ意味がないという思いで抵抗を感じました。しかし、私が強く拒否しなかったために濱田先生は半ば強制的に決めてしまわれました。 ツクリタケは大学では栽培できないので、森本養菌園のキノコを使わせていただき、二代目園主森本肇氏をはじめご家族、従業員の皆さんに5年もの間大変お世話になりました。濱田先生に連れられて養菌園に挨拶に伺い、初めて栽培室を見せていただいて、ここで実験するのかと愕然としました。試験管培養での研究にあこがれていた私には驚天動地です。栽培舎は 2棟、栽培室は各3室で6室あり、半地下式で幾段にも重なった栽培床が左右にあり、その真中に通路として板が渡してありました。上下移動には斜めに渡した板を伝います。まさに工事現場です。実験は重なっている栽培床の間に首を突っ込んで、裸電球の下で成長を測定したり、鏡を見ながらヒダを切り取ったりします。 この作業は労力的に大変なうえに危険でもありました。大きな栽培舎には窓がないので真っ暗です。電球 1個を持ってコードを引きずりながら移動します。板と栽培床の間にはその板に座って足を伸ばして栽培作業ができるように隙間があります(前掲の『原色日本菌類図鑑』Ⅷ頁参照)。そこから墜落して運悪く最下段のスチームの太い鉄管に当ると大事故に繋がります。実は初代園主が戦後、栽培の再開のための栽培床の点検の際に最上段から墜落し、それがもとで亡くなられました(日菌報 3:144-147,1962;関西菌類談話会50周年記念誌 :53-70、2008)。私も板と栽培床の隙間から何回も落ち、栽培床の分厚い木枠や蒸気鉄管や柱に頭や腰をぶっつけましたが、若かったこともあって大事に至らずにすみました。この実験の副産物ですが、全長が 15㎜以下のごく若い子実体の傘をヒダが露出するように切断しますと、傘の切断面から既存のヒダに誘導されるようにそれに隣接してヒダが発生してきました(日菌報 7:103-110,1963)。 実験は栽培床の一部を区切ってお借りするのではなく、栽培中のキノコの中から適当な生育段階にあるものを使わせていただくのです。従業員の方達は口にこそ出しませんが、作業の邪魔です。実験には使用する子実体の高さを極力そろえなければなりません。覆土の表面が見えないくらい沢山生えた子実体の中から垂直に生えていて大きさの均一なものを選びます。そのために栽培室の中を上下左右と動き回ります。実験で切除した部分を大学に持ち帰り、ホルモンの生産場所と考えられるヒダを集めてホルモンの抽出を試みました。子実体に対する様々な操作で起こる反応をホルモンで説明しようとするものです。寒天の小さな板とヒダの抽出物の水溶液を自宅に持ち帰り、寒天片を水溶液に浸漬して冷蔵庫に保管して翌朝養菌園に持参する毎日です。 しかし、ツクリタケは気温の関係で夏場は栽培不可能です。実験期間は10月下旬から5月までです。夏場はもっぱら論文執筆です。濱田先生が戦前にお買いになったタイプライターをお借りしてガタガタと大きな音を立てて打ちます。気が引けて仕方がないので「できるだけ先生が席におられない時に打ちます」と言いましたが、先生は「勉強だから構わん」と仰いました。結局、父に頼んで 5万5千円、大学卒者の初任給数カ月分くらいもするドイツ・オリンピア製のタイプライターを買ってもらいました。それ以来、タイプは自宅で打つことにしました。先生からもう一つお借りして大変助かったものに乾板用の写真機があります。ツアイス‐イコンのレンズ付きのコンテッサだったと思います。蛇腹の長さを加減してキノコを等倍に写すことができました。 夏場にも実験をしないと時間がもったいないと思うとともに、年中、それも大学で扱える実験材料の開拓を目指してウシグソヒトヨタケやコキララタケを調べました。ウシグソヒトヨタケはエビオス・蔗糖寒天培地(

pH約5.2)を用いて約25℃で培養すると低温処理の必要もなく、数日で子実体が形成されます。これは好都合と馬糞培地で大量栽培しました。馬術部から馬糞をもらってきて大型のビーカーに入れ、新聞紙で覆って滅菌し、試験管で培養したウシグソヒトヨタケの菌糸を植えて30℃におくと5日後には多数の子実体原基ができました。これに散光をあてて正常に発育させ、柄の根元が少し膨らんでその先が細くなった部分を少し残して切り取り、湿った鋸屑に垂直に立て、傘の一部を切り取って

30℃の湿室に数時間置くと柄は屈曲しました。それで残りの傘を取って印画紙の上に並べて光を照射し、現像して屈曲角度を測りました。 |

| ツクリタケのシーズン・オフの実験でもう一つ面白いことがありました。前記のマツカサタケは 1本しか生えていなかったので、松毬をその場に残すために傘にごく短い柄をつけて切り取り、研究室に持ち帰って胞子を採取しました。しばらくして残した松毬はどうなったか見に行ったところ、なんと傘が再生中でした。再生物質のようなものがあれば、マツタケも抜き取らずに柄の途中から切り取って再生物質を塗り付けておけばまた生えてくるのではないかと妄想しました。マツカサタケは、試験管の中で純粋培養すると子実体は簡単に発生しましたが、傘はできません(写真 5)。このことを植物病理学講座のS助教授に話すと「そんなこと当たり前や」です。訝る私に「試験管の中では雨降らへんやろ」でした。 |  写真 5 純粋培養で発生した傘のない マツカサタケ 2010年3月17日 |

|

これは面白いと早速、英語で論文原稿を執筆しました。このような珍妙な研究をしている人はまさかいないだろうと思いながらも、濱田先生に原稿のご校閲をお願いする前に文献を当りました。ところが物好きが他にもいたのです。英国菌学会報の最新号に英国 Cardiff大学のR. Harveyという人がマツカサタケの傘形成と湿度の関係の論文を発表していました( Trans. Brit. mycol. Soc. , 1958)。しかし、彼の論文には傘再生や純粋培養での傘なし茸の記載はありませんでした。さっさと投稿しておけば、先を越されなかったものをと残念でしたが仕方ありません。原稿は 2度目の没です。 |

続きを読む・・・2/4へ このページのトップへ |

Copyright (C) 1999 Chiba Mycological Club